|

|

|||

|

|||

Ein Experiment mit ungewissem Ausgang

Zur kognitiven Dimension einer dreißigjährigen zeichnerischen Praxis

Was 1995 bei Hannes Kater begann [Link], entwickelte sich über die Jahre zu einem ungeplanten Langzeitexperiment. Am Anfang stand keine ausformulierte Idee, sondern eine Hoffnung: dass es einen „alternativen Kanal" zur Sprache geben könnte, geben müsste. Die Überlegung war einfach: Denken läuft ja nicht nur sprachlich ab – warum sollte es dann nur sprachlich dokumentiert und kommuniziert werden können?

Sprache und Text bringen viele Nachteile mit sich: ihre lineare Struktur, ihre Diskretheit, ihre Neigung zur Vereindeutigung komplexer Zusammenhänge. Was Wittgenstein über die Grenzen der Sprache schrieb, wurde für Kater zur praktischen Erfahrung: Es gibt Aspekte des Denkens, die sich der sprachlichen Erfassung entziehen oder durch sie verzerrt werden.

Medienbewusstsein und bewusste Mediengestaltung

Die Geschichte zeigt, wie Medien und Technologien das Denken fundamental verändern. Gutenbergs Buchdruck transformierte nicht nur die Verbreitung von Information, sondern die Art, wie Menschen denken und argumentieren – die sogenannte Gutenberggalaxis. Es gibt sogar die These, dass Koffein dem arabischen Raum einen Vorsprung beim Entwickeln der Mathematik verschafft hat: Die stimulierende Wirkung des Koffeins veränderte die kognitiven Möglichkeiten – verstärkt durch Nebeneffekte wie die keimtötende Wirkung des gekochten Wassers und den geringeren Konsum vergorender alkoholischer Getränke.*

Heute erleben wir, wie Smartphone-Nutzung Menschen und ihre Denkweisen verändert. Wie gestreamte Musik andere kognitive Muster erzeugt als die Schallplatte mit ihrer festen Sequenz und der Notwendigkeit, ein Album als Ganzes zu durchleben.

| 2025 | Aktuelles Artisstatement [Link] | |

| 2022 |

Für eine Bewerbung [Link] |

|

| 2003 | Was wir sehen, wenn wir zeichnen [Link] |

|

| 2002 | Die Transparenz-Paradoxie (freundliche Post) [Link] |

|

| 1997 |

Für: DIE REDE [Link] |

|

| Siehe auch: Hannes Kater – Die Bewerbung Druckfähige PDF-Publikation, Version 1.22, Stand Mai 2025 80 Seiten, 29,7 x 21 cm |

||

| Mit Artist-Satement, Werkbeispielen, Lehrkonzept und Lebenslauf |

||

| Als besseres PDF: 21 MB Minimale Qualität: 11 MB |

||

| |

||

|

Weitere Texte |

||

| Die Frage nach der Realität der Zeichen: Zwischen Realis- mus und Nominalismus [Link] |

2025 | |

| Liminalität und Katers Zeichenpraxis – Eine kunsthistorische Perspektive [Link] |

2025 | |

| Ein Experiment mit ungewissem Ausgang [Link] |

2025 | |

| Die produktive Logik der Nachträglichkeit [Link] |

2024 | |

|

Hat Hannes Katers Notations- |

2024 | |

| Katers Notationssystem im Kontext formaler Grammatiktheorien [Link] |

2024 | |

Katers Zeichenpraxis lässt sich als eine Form des bewussten "Medienhacks" verstehen – vergleichbar einem Biohack, der nicht den Körper, sondern die kognitiven Medien modifiziert. Statt sich den Beschränkungen existierender Kommunikationsformen zu unterwerfen, entwickelt der Künstler ein eigenes Medium und erprobt dessen transformative Wirkung am eigenen Denken.

| * | Interessant ist, dass der arabische Raum diesen kognitiven Vorsprung später wieder verlor – aus einem medien-technischen Grund: Die arabische Schrift ließ sich für den Druck nicht ohne weiteres aus einzelnen Lettern zusammensetzen, wie Gutenberg es für die lateinische Schrift entwickelt hatte. Die komplexen Verbindungen zwischen den Buchstaben machten den Buchdruck schwieriger und so verzögerte sich die Einführung gedruckter Bücher, was die Verbreitung schriftlichen Wissens verlangsamte. Ein Beispiel dafür, wie scheinbar nebensächliche technische Details historische Entwicklungen beeinflussen können – neben Faktoren wie Kriegen und politischen Umbrüchen. |

Ein zentraler Aspekt dieses Experiments ist die Entwicklung neuer Formen der Bedeutungsfindung und Bedeutungszuschreibung im Bildraum. Anders als in der Sprache, wo Wörter relativ feste Bedeutungen haben, entstehen in Katers System Bedeutungen durch räumliche Beziehungen, durch Überlagerungen, durch das Zusammenspiel verschiedener Elemente.

In Katers zeichnerischer Notation entwickeln sich ähnliche Phänomene: Die sogenannten Darsteller werden zu Konzeptträgern, die komplexe Bedeutungsbündel transportieren können. Ein einzelner Darsteller kann für ein ganzes Netzwerk von Assoziationen, Erinnerungen und gedanklichen Verbindungen stehen. Die Bedeutung entsteht nicht durch Definition, sondern durch wiederholte Verwendung in verschiedenen Kontexten.

| ** | Das konkrete Beispiel ist im Sinne von Setz erfunden... Das wirkliche Beispiel von Setz wird bei Gelegenheit nachgereicht. |

Das Besondere an Katers System ist das aktive Hantieren mit Bedeutungen und Bedeutungszuschreibungen. Anders als beim Sprechen oder Schreiben, wo Bedeutungen relativ festgelegt sind, können hier Bedeutungen experimentell verschoben, erweitert, revidiert werden. Ein Darsteller kann in einer Zeichnung eine bestimmte Funktion haben und in der nächsten eine völlig andere.

Diese Flexibilität ermöglicht es, mit Konzepten zu experimentieren, bevor sie sprachlich fixiert sind. Komplexe Gedankengänge können zeichnerisch durchgespielt werden, mit verschiedenen Bedeutungszuschreibungen experimentiert, Ableitungen und Folgen erkundet werden – alles im Bildraum, ohne die Beschränkungen linearer Sprache.

Manchmal werden Revisionen nötig: Ein Darsteller, der sich über längere Zeit in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, erweist sich als unproduktiv oder missverständlich. Dann muss seine Bedeutung adjustiert oder seine Verwendung modifiziert werden. Diese Möglichkeit zur Revision ist ein entscheidender Vorteil gegenüber sprachlichen Systemen, in denen Begriffe oft mit historischen Bedeutungsschichten belastet sind.

In unseren Gesprächen beschreibt Kater diesen Prozess oft als eine Form des „Denkens in Relationen" – ein Ansatz, der an Whiteheads Prozessphilosophie erinnert, wo Realität nicht aus fertigen Substanzen, sondern aus sich entwickelnden Beziehungsgefügen besteht.

Die Entwicklung solcher neuen Formen der Notation und Konzeptbildung erfordert systematisches Training und die Entwicklung selbstverständlicher Abläufe. Die Analogie zum Erlernen einer Fremdsprache ist hilfreich, aber sie greift zu kurz: Es geht nicht um das Erlernen einer bereits existierenden Sprache, sondern um das gleichzeitige Entwickeln und Erlernen einer Notation, die erst im Prozess entsteht.

Es ist, als würde man eine Fremdsprache erlernen, die man beim Erlernen erst entdeckt, entwickelt, immer wieder umbauen muss – und das ohne Wörterbuch und Grammatik, in denen man nachschlagen könnte. Stattdessen schreibt man sich das Wörterbuch beim Lernen und Erfahren selbst – und schreibt es auch wieder um, wenn sich herausstellt, dass bestimmte „Wörter" andere Bedeutungen entwickeln oder neue Bedeutungsdimensionen hinzukommen.

Kater beschreibt diesen Prozess als eine besondere Form der Autopoiesis – ein System, das sich durch seine eigene Tätigkeit erhält und entwickelt, ohne auf externe Referenzen angewiesen zu sein.

Dieses Training umfasst mehrere Ebenen: die motorische Automatisierung der Zeichenabläufe, die Entwicklung eines visuellen Vokabulars (der "Darsteller"), die experimentelle Erprobung von Kombinationsregeln und die Entwicklung einer Sensibilität für die Bedeutungspotenziale verschiedener räumlicher Anordnungen. Gleichzeitig muss das entstehende System ständig überprüft, adjustiert und weiterentwickelt werden.

| * | … nicht als geplante Bildzeichen, sondern als emergente Strukturen eines sich selbst organisierenden Systems. |

Michel de Certeau hat gezeigt, dass es alltägliche Praktiken gibt, die ihre eigene Form des Wissens und der Welterschließung darstellen. Diese Praktiken entziehen sich der vollständigen diskursiven Erfassung. Sie haben ihre eigene „Logik", die nicht in die Systematik der Sprache übersetzbar ist, ohne dabei wesentliche Aspekte zu verlieren. Bereits Aby Warburg entwickelte mit seinem Mnemosyne-Atlas – siehe kleinen Exkurs rechts – eine verwandte Strategie der nicht-sprachlichen Welterschließung.**

Katers tägliche Zeichenpraxis lässt sich als eine solche Praktik verstehen: ein Umgang mit der Unmöglichkeit vollständiger Versprachlichung. Statt zu versuchen, komplexe Denkprozesse in die lineare Ordnung der Sprache zu zwingen, entwickelt diese Praktik alternative Wege der Aufzeichnung und Übertragung.

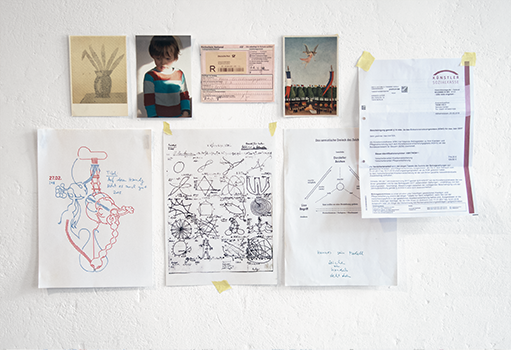

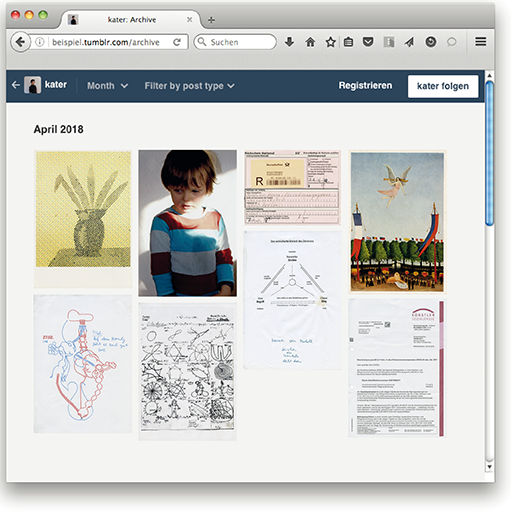

| ** | Warburg und das digitale Reblogging Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas (1924-1929) war ein Versuch, komplexe kulturhistorische Zusammenhänge durch räumliche Bildmontagen zu erkunden statt durch lineare Textanalyse. Warburg arrangierte antike Münzen neben Renaissance-Gemälden neben zeitgenössischen Pressefotos und erzeugte dadurch Erkenntnisse über das „Nachleben" von „Pathosformeln" – Bildmotiven, die durch Wanderung zwischen Kontexten ihre Bedeutung transformieren. Diese Methode der „Recherche nach visuellen Clustern", die nicht durch visuelle Ähnlichkeit, sondern durch „verwandtschaftliche Beziehungen" organisiert ist, findet eine unerwartete Fortsetzung im digitalen Reblogging. Besonders die standardisierten Tumblr-Archivansichten (über /archive URLs abrufbar) erzeugten Grid-Layouts, die Warburgs schwarzen Tafeln verblüffend ähneln. Wenn Katers Zeichnungen auf Tumblr neben japanischen Anime-Figuren, David Lynch-Filmstills oder Björk-Fotografien auftauchen, entstehen ähnliche Bedeutungskonstellationen wie in Warburgs Bildatlas. Jeder Tumblr-User wird unbewusst zum Warburg'schen Forscher, der durch Sammeln und Arrangieren neue Bedeutungsebenen aktiviert. Das digitale Reblogging demokratisiert und automatisiert Warburgs experimentelle Methode der räumlich-relationalen Bedeutungsproduktion. Katers wiederkehrende Findungen mit bestimmten Darstellerkonstellationen werden dabei zu „digitalen Pathosformeln", die beim Reblogging in neuen Kontexten neue Bedeutungsschichten aufgezeigt bekommen. Ausführlich (mit technischer Einleitung) hier: Tageszeichnungen_reblogged (2018) Mehr Beispiele hier: Tageszeichnungen und Rebloggs – Kurzfassung (mit Beispielen aus Januar, Februar, März 2018) Analoge Bildersammlung von Hannes Kater Obere Reihe (v.l.n.r.): Sigmar Polke, Familienfoto, Rückschein National, Henri Rousseau Untere Reihe: Kater, Freiher von Wieser, Diagramm, Schreiben der KSK |

|

|||||||||||||||

Von Anfang an war für Kater klar: Es sollte keine „Bildsprache" entstehen. "Sprachanalogien und -metaphern sind eine Falle"* – sie übertragen die konzeptionellen Limitationen der Sprache auf andere Medien. Stattdessen ging es um die Entwicklung einer „Notation" – eines Aufzeichnungssystems, das anderen Prinzipien folgt als die sprachliche Kommunikation.

Diese Notation sollte nicht linear angeordnet oder auslesbar sein. Während Sprache und Schrift eine sequenzielle Ordnung voraussetzen, sollte hier eine Form der Aufzeichnung entstehen, die komplexe Zusammenhänge räumlich und relational darstellen kann.

Eine andere Zeit der Rezeption

Entscheidend war die Idee einer „anderen Zeit", die bei der Rezeption erfahrbar wird. Anders als beim linearen Lesen kann man in einer solchen Notation vor und zurück springen, verschiedene Bereiche miteinander in Beziehung setzen, Verbindungen herstellen, die nicht durch die Reihenfolge der Entstehung vorgegeben sind.

Diese nicht-lineare Rezeption ermöglicht es auch, Bedeutungen nachträglich zu revidieren oder zu erweitern. Eine Zeichnung kann bei einer späteren Betrachtung neue Bedeutungsebenen offenbaren, die bei der Entstehung nicht bewusst intendiert waren. Das System ist offen für emergente Bedeutungen.

Selbstkonditionierung als Lernprozess

Um eine solche alternative Notation zu entwickeln, war ein systematischer Lernprozess nötig – eine Form der bewussten Selbstkonditionierung. Durch tägliche Wiederholung sollten bestimmte zeichnerische Abläufe so weit verinnerlicht werden, dass sie automatisiert ablaufen und dadurch kognitive Kapazitäten für die eigentliche Aufgabe freisetzen: die Entwicklung und Verfeinerung des Notationssystems.

Erst wenn diese Grundfertigkeiten automatisiert sind, wird der Bildraum zu einem produktiven Medium für Konzeptentwicklung. Dann können komplexe Gedankengänge zeichnerisch erkundet werden, ohne dass die Aufmerksamkeit durch technische Aspekte des Zeichnens gebunden wird. Gleichzeitig ermöglicht die Automatisierung die notwendige Flexibilität für das ständige Experimentieren mit neuen Bedeutungszuschreibungen.

Cognitive Enhancement durch selbstgestaltete Medien

In der aktuellen Diskussion um Cognitive Enhancement wird meist an externe Technologien gedacht. Katers Experiment zeigt eine andere Möglichkeit: die bewusste Gestaltung alternativer kognitiver Medien und deren systematische Einübung. Diese Form des "Medienhacks" verändert nicht den Körper, sondern die kognitiven Werkzeuge und erweitert dadurch das Spektrum möglicher Erkenntnisformen.

Die sogenannten Darsteller entwickelten sich zu hochkomplexen Konzeptträgern. Sie funktionieren nicht wie Wörter einer Sprache mit festen Bedeutungen, sondern wie flexible Operatoren, die je nach Kontext verschiedene Bedeutungsdimensionen aktivieren können.

Ein Darsteller kann gleichzeitig für einen kognitiven Prozess (z.B. „Denken"), eine emotionale Qualität (z.B. „Verwirrung") und eine Handlungsweise (z.B. „Grübeln") stehen. Die konkrete Bedeutung emergiert aus dem Zusammenspiel mit anderen Darstellern und der räumlichen Anordnung auf dem Blatt.

Methodische Einordnung

Methodisch betrachtet handelt es sich um ein Langzeitexperiment mit einer Versuchsperson: dem Künstler selbst. Über drei Jahrzehnte wurde die Entstehung einer alternativen Notationsform dokumentiert – mit allen Umwegen, Sackgassen und unerwarteten Durchbrüchen.

Die über 7000 dokumentierten Zeichnungen bilden nicht nur ein künstlerisches Werk, sondern auch die Dokumentation eines kognitiven Experiments: des Versuchs, eine Alternative zur sprachlichen Welterschließung zu entwickeln und zu erproben.

| Die Darsteller - Ein emergentes Symbolsystem Besonders faszinierend ist die Entwicklung dessen, was Kater seine "Darsteller" nennt – wiederkehrende Zeichen und Symbole, die über Jahre hinweg organisch aus seiner Zeichenpraxis herauswuchsen. Diese Darsteller sind nicht geplante Bildzeichen, sondern emergente Strukturen eines sich selbst organisierenden Systems. Ein Symbol steht für "Gehirn" und damit für Denken, ein anderes für "Herz" und Fühlen, wieder andere für komplexere Konzepte wie "Beckendenken" oder "das große Andere". Entscheidend ist: Diese Darsteller funktionieren nicht wie die Wörter einer Sprache mit festen Bedeutungen. Sie entwickeln ihre konkrete Bedeutung durch den jeweiligen Kontext, verhalten sich wie Schauspieler auf einer Bühne, die zwar eine Grundrolle haben, deren Performance aber erst durch das Zusammenspiel mit anderen Akteuren entsteht. Hier zeigt sich eine Alternative zur linear-diskursiven Sprachlogik – eine relationale Bedeutungsbildung, die der Komplexität menschlicher Kognition möglicherweise näher kommt als herkömmliche Symbolsysteme. Darstellerlexikon |

|

Rückblickend lässt sich sagen: Katers ursprüngliche Hoffnung hat sich teilweise erfüllt. Es entstand tatsächlich eine Form der Notation, die andere Erkenntnisprozesse ermöglicht als die sprachliche Kommunikation. Das System ermöglicht das Hantieren mit komplexen Konzepten im Bildraum, das Experimentieren mit Bedeutungszuschreibungen und die Entwicklung neuer begrifflicher Differenzierungen.

Als bewusster "Medienhack" zeigt das Experiment, dass die Entwicklung neuer kognitiver Werkzeuge möglich ist. Es demonstriert, wie systematisches Training zur Entwicklung alternativer Formen der Konzeptbildung führen kann – Formen, die anderen Gesetzmäßigkeiten folgen als die sprachliche Kommunikation und dadurch andere Erkenntnismöglichkeiten eröffnen.

Die besondere Herausforderung lag dabei in der gleichzeitigen Entwicklung und Einübung des Systems: Während Kater die Notation entwickelte, musste er sie gleichzeitig erlernen. Während die Familie der Darsteller, die Kater auch Darstellerensemble nennt, wuchs, musste er die möglichen Interaktionen der Darsteller untereinander in der jeweiligen Svene beobachten, lernen – und teilweise, vorsichtig, korrigierend eingreifen. Diese Doppelaufgabe macht den Prozess erheblich komplexer und experimenteller als das Erlernen etablierter Systeme.

|

|

| Eine Zeichnung [groß hier] von Kater (links unten) reblogged am 02.09.2015 Beispiel Nr. 04 aus: Tageszeichnungen_reblogged |

Überindividuell gilt: das System ist hochgradig personalisiert und schwer übertragbar. Die Rezeption durch andere erfordert einen eigenen Lernprozess. Und die Frage, inwieweit eine solche alternative Notation tatsächlich Erkenntnisse ermöglicht, die anders nicht zugänglich wären, bleibt empirisch schwer zu belegen.

Die Fortsetzung des Experiments bleibt dennoch spannend, weil sich mit der zunehmenden Komplexität des entwickelten Systems auch neue Möglichkeiten der Bedeutungsfindung und Konzeptentwicklung eröffnen, die zu Beginn nicht absehbar waren.

H.D., 2025

Anhang

Perzeption und die Kunst der Zweihandzeichnung

Ein besonders aufschlussreicher Aspekt von Katers Forschung zeigt sich in seiner Praxis der "Zweihandzeichnung – dem Zeichnen mit geschlossenen Augen". Diese Technik, die er als "Urlaub von den eigenen Zeichenkonventionen" beschreibt, offenbart die normalerweise unbewussten Koordinationsprozesse zwischen beiden Händen. Während die dominante Hand gewöhnlich die Führung übernimmt, entstehen beim Zeichnen mit geschlossenen Augen neue Formen der bilateralen Koordination.

Diese Praxis ist mehr als nur eine technische Übung – sie ist ein systematisches Training der Propriozeption, der Körperwahrnehmung. Wer mit geschlossenen Augen zeichnet, muss sich vollständig auf das kinästhetische Feedback verlassen, auf die Rückmeldungen der Muskeln und Gelenke. Dies führt zu einer veränderten Form der Aufmerksamkeit, einer anderen Art der Weltwahrnehmung, die weniger visuell und mehr taktil-kinästhetisch organisiert ist.

PDF Publikation Zweihandzeichnungen

Version 1.51 / 2025-05 [2018 -] / Beta

54 Seiten, 28 x 21 cm, farbig, 109 Abbildungen.

Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang